雨后高湿,北京市出现PM2.5轻度污染

来源:国家大气污染防治攻关联合中心 褚旸晰 石耀鹏

近期我国北方降水量呈现增多态势,特别是北京市频繁出现降雨天气。但是,7月11日-12日北京市却连续出现两个PM2.5轻度污染天。本次污染过程如何形成?降水又对大气污染影响几何?国家大气污染防治攻关联合中心为大家答疑解惑。

01污染总体情况

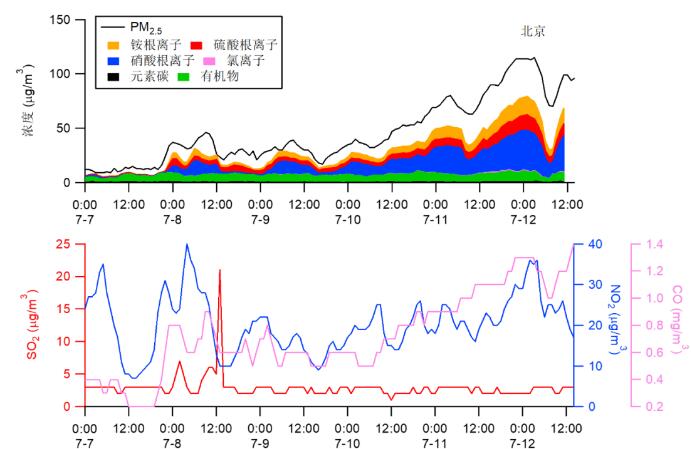

从7月9日下午的一次降雨过后开始,北京市PM2.5浓度持续攀升。7月11–12日PM2.5日均浓度均为85微克/立方米,达到轻度污染等级;PM2.5小时浓度峰值为115微克/立方米(7月12日3时)。

从PM2.5组分监测数据上看,在北京市PM2.5小时浓度超过75微克/立方米的时段,硝酸根离子为首要组分,占比约为30%;硫酸根离子和铵根离子占比分别为12%和14%;二次无机组分占比之和接近60%,表明以NOx为首的气态污染物的二次转化推动了PM2.5浓度的持续攀升。

7月7–12日北京市PM2.5主要组分(上)及常规污染物(下)浓度变化

(数据来源:中国环境监测总站)

02气象条件分析

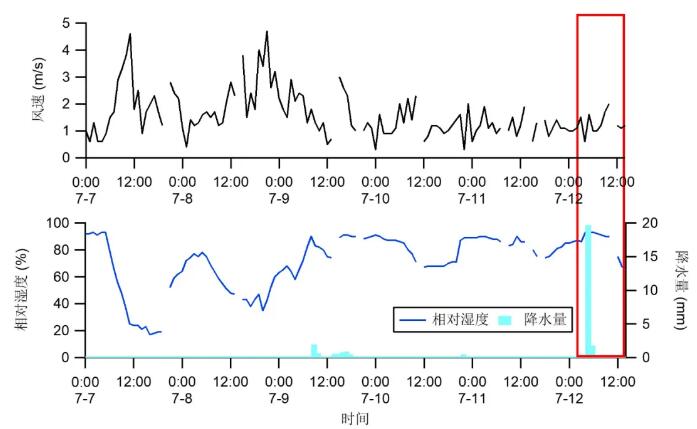

从近地面气象要素来看,北京市从7月9日下午起地面风速总体小于2米/秒,不利于污染物的扩散。以大气寿命相对较长的CO为例,北京市11日CO浓度相对于9日增加了近1倍,污染累积效应明显。

同时,7月以来降水频次明显变多,特别是12日清晨出现了短时高强度降水,3~4时和4~5时的降水量分别为19.7毫米和1.8毫米,5时起降水过程基本结束。分析此次降水的影响,一方面,降水后地表水汽大量蒸发,相对湿度持续高于80%,非常有利于气态污染物的二次转化;另一方面,本次降水过程对大气污染物有一定清除作用,但因时间较短、降水前后风速维持在2米/秒以下,而且并未伴随大风天气,所以清除效果有限。从监测数据上看,PM2.5浓度从7月12日3时的115微克/立方米降至8时的70微克/立方米,但从7月12日9时起再次上升,12日下午PM2.5浓度基本维持在80微克/立方米以上。

7月7–12日北京市地面风速(上)和相对湿度、降水量变化(下)

(红色框为短时强降水和雨后高湿时段,数据来源:中国气象数据网)

相比而言,本月6日下午北京市曾出现冰雹、强降水等强对流天气,并且伴随大风;除湿沉降作用外,大气扩散条件更好。因此,该次强对流天气过后PM2.5、NO2和CO等污染物浓度下降明显,而且没有出现污染持续累积的现象,PM2.5浓度维持一级优。

03区域传输特征

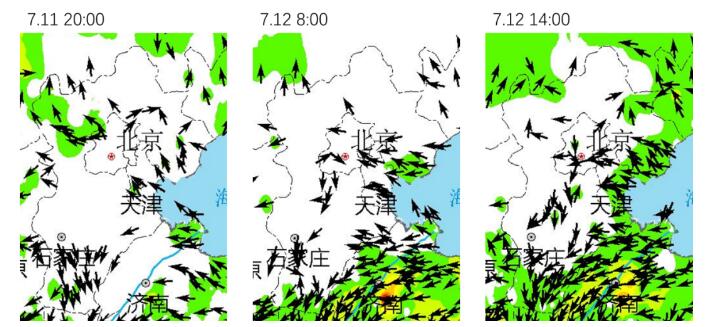

从区域地面风场上看,7月11日晚间以来,北京市及周边持续处于弱偏东风或弱东南风的控制,容易受到来自这些方向污染传输的影响,导致污染物在太行山-燕山交汇处积累。

7月11–12日京津冀区域风场实况

(来源:中央气象台)

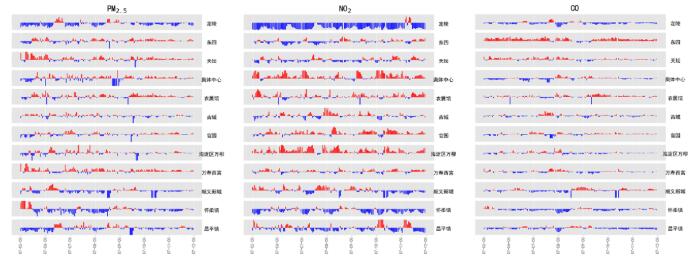

卫星遥感资料显示,环渤海一带的对流层NO2柱浓度相对较高,在风场作用下可向太行山-燕山交汇地带输送。生态环境部环境规划院基于空气质量模式的来源解析结果表明,本地和区域对北京市PM2.5贡献各占一半左右,其中东南方向城市对北京市PM2.5的贡献占比约为10~15%。北京市监测站点数据显示,市区东部的CO浓度相对较高,这与污染传输方向较为一致;而城区的NO2和PM2.5距平较郊区明显偏高,这与城区大量机动车的NOx排放关系密切。

北京市监测站点PM2.5、NO2和CO浓度距平分析

(数据来源:中国环境监测总站)

综上所述,近期北京市雨水增多,降水过后的高湿、弱偏东/东南风等气象条件导致本地和区域排放的NOx等气态污染物向二次颗粒物快速转化;虽然12日清晨出现强降水但持续时间较短、未伴随大风天气,对污染的清除作用有限,雨后持续的静稳高湿条件导致污染再次积累,北京市出现PM2.5轻度污染。

2019年7月下旬,在类似的高湿条件和东南方向污染传输影响下,北京市也出现了PM2.5轻度污染天(7月27日),PM2.5小时浓度峰值达到138微克/立方米,比本次过程期间的PM2.5小时浓度峰值还要高出20%。分析表明,京津冀区域来自偏东和东南方向的污染传输影响显著,应进一步加强传输通道沿线城市污染排放管控力度。

根据北京市生态环境监测中心、中国环境监测总站的空气质量预测预报结果,7月13日,北京市受均压场影响,扩散条件一般,空气质量为良;14–15日,气温回升,空气质量为良-轻度污染,首要污染物为O3。

|

|

|

|

中科三清助力延安市大气污染防治“冬病夏治” 详细信息 |

喜讯-中科三清顺利通过CMMI-3级复审认证 详细信息 |

中科三清亮相VOCs监测与治理创新峰会 详细信息 |